地絡時の対地間電圧は、発電機側でケーブルの相電圧・線間電圧を維持しようとするため、地絡したケーブルの相の電位が下がった分だけ、中性点電位とその他の相の電位が移動してゆきます。

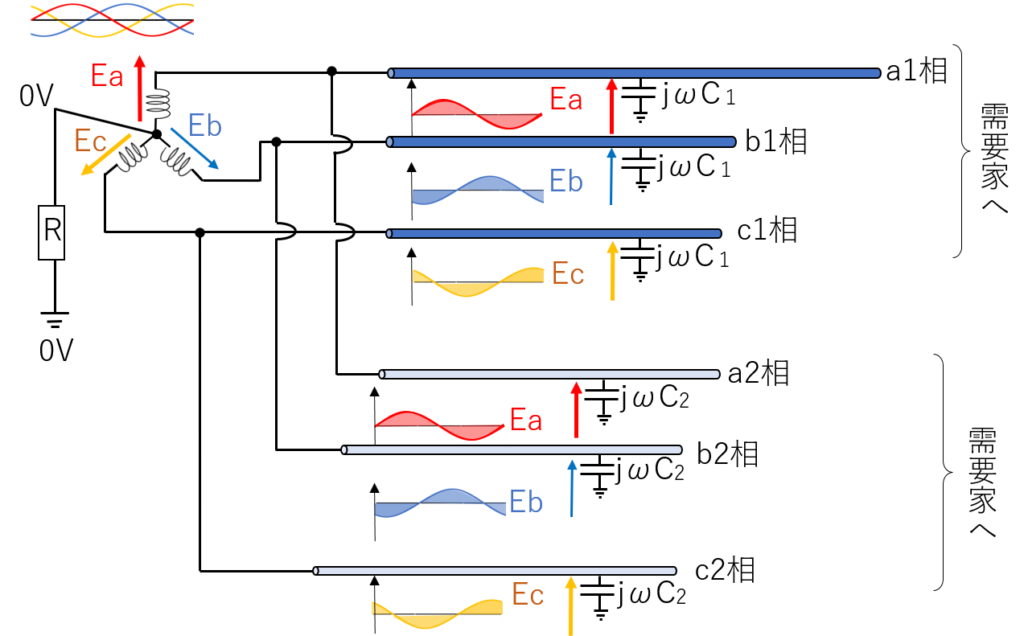

三相3線式の2回線で送電している健全な回路では、各回線には三相交流電源が流れ、各ケーブルとの対地間電圧は、Ea、Eb、Eⅽと各相の相電圧となります。また、中性点は三相交流ですので0Vとなります。

《健全な回路》

次にケーブルの一線(a1相)で地絡が発生した場合、a1相とa2相にかかる範囲の対地間の電圧がすべて常時0Vとなります。一方電源の供給側では、発電機の電源供給が継続される限り、中性点と各相で、電位差と位相(Ea、Eb、Ec)を維持しようとします。

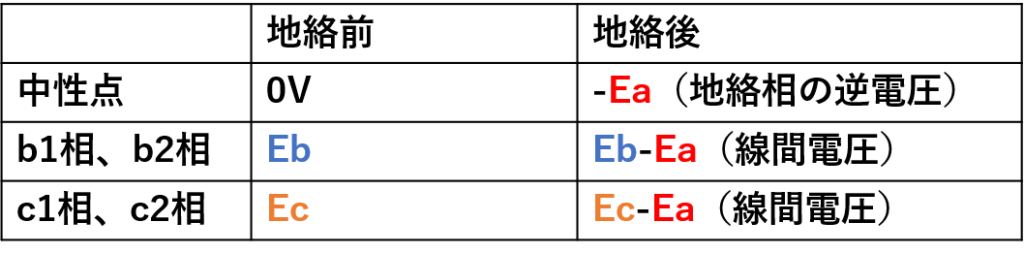

中性点では、a1相、a2相の電圧が0Vになると、中性点とa1相、a2相の電位差を維持しようとするため、中性点の電位は、-Eaの大きさと位相になります。

地絡していないケーブルの相(例:b1相、ⅽ1相)では、電源の供給側の発電機により、各相(例:a1相、b1相、ⅽ1相)の線間電圧の大きさが、維持されます。

地絡した相(例:a1相)の電圧が常時0Vになると、地絡した相と対地間で生じていた電位差の分だけ、地絡していないケーブルの相(例:b1相、ⅽ1相)の電位が変化します。

【地絡時のb1相の電圧変化】

よって、b1相はEb-Ea、c1相はEⅽ-Eaが、対地間で発生するということになります。

以上の結果より、対地間での電位差は、地絡発生前と後で次のように変化することがわかります。

-1-120x68.gif)

コメント

これに関連した事故でどうしても教えていただきたいことがあります。

本動画は発電所から需要家に送られる場合の一線地絡時の電圧変化を表していると思いますが、需要家側の動力変圧器(Y-Δ)の二次側、つまりΔ結線の二次側のR相が地絡(Δの一端はS相としてB種接地)した場合の各相の線間電圧と対地電圧の変化についてご教授下さい。合わせてベクトルでも図示していただけると助かります。

私の経験ではR相が地絡した場合、地絡R相の対地電圧は200V⇒0V、S相(中性相)の対地電圧は0V⇒200Vに上昇するが、各相線間電圧は変わらないため、T相はS相に押し上げられて400Vの対地電圧(最大値は√2倍の565V)に上昇してR-EまたはT-E間の負荷に入っているバリスタ(耐電圧470Vが焼損したものと推測していました。しかし、そもそも供給電圧より高くなることなどあるのか?という疑問が湧き、ご質問させていただきました。Δの場合、相電圧=線間電圧。事故時の線間電圧の変化と対地電圧の変化をベクトル的にご教授いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。

貴重なご質問をいただきありがとうございます。解説は、後ほど、ブログに記載させていただきますが、

回答を先にさせていただきます。

事故前のΔ結線の3相における線間電圧ベクトル(RT、TS、SR)は、Y結線時と同様に記載できます。

(本ブログのEa=RT、Eb=TS、Ec=SRと置き換えてお考え下さい)Δ結線の1相(S相)を接地しても、

Voが接地されているだけでベクトル図は同様です。

この時、S相のb種接地の抵抗値が負荷に対して非常に大きい場合、本ブログと同様、Voが0Vでなくなり、

Δ結線の3相における事故前の線間電圧ベクトル電位差が維持されるように働くことで、接地抵抗に過大な電流が流れますが、

線間電圧は変化しないものと考えられます。

dee5ef3d様。あちこちに問い合わせをしたり自分で調べていて、回答されていることに全く気付きませんでした。申し訳ありませんでした。まずはご回答いたたき誠にありがとうございました。ご回答の内容について、改めてお聞きしたいのですが、線間電圧が変化しないというのはわかりました。ただ、私が一番知りたいのは、変圧器二次側Δ結線S相B種接地(線間電圧200V)の場合、負荷側のR相またはT相のいずれかが一線地絡した場合、各相の対地電圧がどう変化するかを知りたかったのですが如何でしょうか?これをベクトル図で表すとどうなるのか、また対地電圧と大きさに変化はあるのか?です。

先にも記しましたが、同一変圧器内の負荷の地絡(漏電)によって、対地電圧が上昇し、別負荷の電源~アース間に入れられるバリスタが焼損するかどうかをベクトル図で示したかったのです。質問の仕方が悪かったと思うのですが、改めてご回答いただけるとありがたいです。お手数掛けますが、よろしくお願いいたします。

大悟様

突然の私の質問に、別途、回路図とベクトルでご回答いただけていたのですね。サイト内をよく見ないまま放置してしまい誠に申し訳ございませんでした。同質問に対する「対地電圧ベクトル図の変化」は独自に調べておりますが、図示していただいた一線地絡時の線間電圧の回路図とベクトル図を見て、かなり重要なヒントをいただけたと思います。お忙しい所、ご回答くださいまして誠にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

花岡様

微力ながら課題解決に少しでもつながれば幸いです。